국가보훈부(장관 강정애)는 일제강점기 최대의 전 민족적 독립항쟁으로 일제 식민 통치의 실상을 국제사회에 알리고 한민족 독립에 대한 관심을 불러일으킨 '3·1운동'을 '2025년 3월의 독립운동'으로 선정했다고 발표했다.

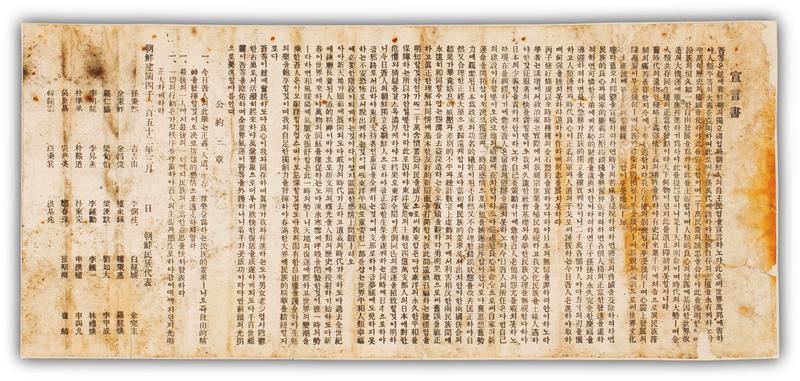

기미독립선언서 (대한민국역사박물관)

기미독립선언서 (대한민국역사박물관)

일제의 헌병무단통치로 한국민들이 탄압받고 한국의 일본화 정책이 강행되던 시기, 제1차 세계대전 종전으로 국제정세가 변화하면서 독립운동의 전환기가 마련되었다. 국권을 침탈당한 지 8년 6개월이 지난 1919년, 역사적인 3·1운동이 시작되었다.

3·1운동을 위한 준비는 1919년 1월부터 독립선언서 작성으로 시작되었다. 이 과정에서 종교계와 학생층의 개별적인 독립운동 추진계획이 통합·단일화되면서 범국민적 독립운동으로 발전할 수 있는 토대가 구축되었다.

1919년 3월 1일, 민족대표들은 태화관에 모여 대한독립 만세를 제창한 후 일본 경찰에 연행되었다. 같은 시간 탑골공원에 모인 학생과 군중들은 독립선언서를 낭독하고 독립만세를 외친 뒤 종로 방향으로 이동하며 대규모 시위행진을 펼쳤다.

시위대가 대한문 앞에 이르렀을 때는 서울 시내 전체가 만세 소리와 군중들의 함성으로 가득 찼다. 시위대의 규모가 커지면서 일부는 미국영사관으로, 또 다른 일부는 총독부 방향으로 행진했다.

3월 1일에 시작된 독립운동의 불길은 점차 전국 각지로 확산되었다. 고종의 국장에 참례했던 지역 인사들이 귀향하여 3·1운동 소식을 전했고, 일부 주민들은 마을 산 위에서 불을 피우고 독립만세를 외치며 운동을 알렸다. 이러한 독립만세 시위는 5월 말까지 전국에서 1,700여 회에 걸쳐 이어졌다.

일제는 모든 인력을 동원해 만세 시위를 진압했다. 진압 과정에서 총검을 사용해 시위자들을 살해하거나 부상을 입히기도 했다. 재판에 회부된 사람들에게는 최고형인 사형이 선고되기도 했으며, 개인 시위자에게 거액의 손해배상금을 청구하는 등 3·1운동을 무력화하려는 시도가 이어졌다.

3·1운동은 전국적·전국민적·전민족적 독립운동으로서, 이후 다양한 형태의 민족독립운동이 일어나는 기폭제 역할을 했다. 또한 일제의 식민통치 실상을 국제사회에 알리고 민족의 독립의지를 전 세계에 보여줌으로써 한민족 독립에 대한 관심을 불러일으켰으며, 다른 국가의 민족운동과 독립운동에도 큰 영향을 미쳤다.

한편, 국가보훈부는 2025년 이달의 독립운동을 선정하기 위해 지난해 4월 23일부터 5월 22일까지 한 달간 국가보훈부, 광복회, 독립기념관 등의 누리집을 통해 국민 추천을 받았다.

국민이 추천한 3월의 독립운동으로는 만민공동회 개최(1898), 안중근 의사 순국(1910), 중광단 조직(1911), 조선산직장려계 사건(1917), 조선국민회 결성(1917), 추산정 만세의거(1919), 북간도 용정 3·13만세 운동(1919), 파리장서 사건(1919), 신민부 성립(1925), 재동경조선인단체협의회 결성(1927) 등이 있었다.

잠실운동장, 스포츠·MICE 복합지구로 재탄생…2032년 완공 목표

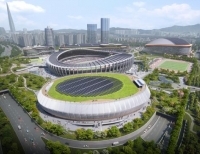

서울 잠실종합운동장 일대가 스포츠·MICE(회의·관광·컨벤션·전시) 복합공간으로 조성돼 동북아 대표 MICE 거점으로 탈바꿈한다. 서울시는 13일 제10차 건축위원회에서 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업’ 건축심의를 통과시켰다고 밝혔다.이번 사업은 잠실 주경기장의 상징성을 살리면서도 서울국제교류복...

잠실운동장, 스포츠·MICE 복합지구로 재탄생…2032년 완공 목표

서울 잠실종합운동장 일대가 스포츠·MICE(회의·관광·컨벤션·전시) 복합공간으로 조성돼 동북아 대표 MICE 거점으로 탈바꿈한다. 서울시는 13일 제10차 건축위원회에서 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업’ 건축심의를 통과시켰다고 밝혔다.이번 사업은 잠실 주경기장의 상징성을 살리면서도 서울국제교류복...

정부-이통사, AI 3대 강국 도약 위해 3,000억 투자 확대

과학기술정보통신부가 이동통신 3사와 함께 인공지능 분야 집중 투자를 위한 3,000억 원 규모의 한국정보통신기금 자펀드 결성을 발표했다. 과기정통부는 12일 서울 웨스틴조선호텔에서 '정부-이통사 인공지능 투자협력 선언식'을 개최하고 민관 합동 AI 투자 확대 계획을 공식 발표했다. 이날 행사는 한국정보통신기금(KIF)의 존속기간 .

정부-이통사, AI 3대 강국 도약 위해 3,000억 투자 확대

과학기술정보통신부가 이동통신 3사와 함께 인공지능 분야 집중 투자를 위한 3,000억 원 규모의 한국정보통신기금 자펀드 결성을 발표했다. 과기정통부는 12일 서울 웨스틴조선호텔에서 '정부-이통사 인공지능 투자협력 선언식'을 개최하고 민관 합동 AI 투자 확대 계획을 공식 발표했다. 이날 행사는 한국정보통신기금(KIF)의 존속기간 .

넷플릭스 'K팝 데몬 헌터스' OST 'Golden', 빌보드 핫100 정상

넷플릭스 애니메이션 영화 'K팝 데몬 헌터스' 사운드트랙 'Golden'이 빌보드 핫100 차트에서 1위를 차지했다.미국 빌보드가 11일(현지시간) 발표한 8월 16일 자 핫100 차트에 따르면, HUNTR/X의 'Golden'이 지난주 2위에서 한 계단 상승해 첫 번째 1위를 기록했다. 이 곡은 EJAE, 오드리 누나(Audrey Nuna), REI AMI 등 3명의 가수가 목소리를...

넷플릭스 'K팝 데몬 헌터스' OST 'Golden', 빌보드 핫100 정상

넷플릭스 애니메이션 영화 'K팝 데몬 헌터스' 사운드트랙 'Golden'이 빌보드 핫100 차트에서 1위를 차지했다.미국 빌보드가 11일(현지시간) 발표한 8월 16일 자 핫100 차트에 따르면, HUNTR/X의 'Golden'이 지난주 2위에서 한 계단 상승해 첫 번째 1위를 기록했다. 이 곡은 EJAE, 오드리 누나(Audrey Nuna), REI AMI 등 3명의 가수가 목소리를...

최휘영 장관 “케이-뮤지컬, 창작부터 해외진출까지 전 과정 지원”

문화체육관광부 최휘영 장관이 대학로를 찾아 창작 뮤지컬 <스웨그에이지 외쳐, 조선!> 제작진을 격려하고, 케이-뮤지컬의 창작 단계부터 해외 진출까지 이어지는 지원 체계와 산업 생태계 확충을 약속했다.일 서울 종로구 대학로 홍익대학교아트센터 대극장을 방문해 뮤지컬 <스웨그에이지 외쳐, 조선!>을 관람한 뒤 출연진과 관계...

최휘영 장관 “케이-뮤지컬, 창작부터 해외진출까지 전 과정 지원”

문화체육관광부 최휘영 장관이 대학로를 찾아 창작 뮤지컬 <스웨그에이지 외쳐, 조선!> 제작진을 격려하고, 케이-뮤지컬의 창작 단계부터 해외 진출까지 이어지는 지원 체계와 산업 생태계 확충을 약속했다.일 서울 종로구 대학로 홍익대학교아트센터 대극장을 방문해 뮤지컬 <스웨그에이지 외쳐, 조선!>을 관람한 뒤 출연진과 관계...

이상경 국토부 차관 “건설현장 지하안전·폭염 대비 철저”

국토교통부 이상경 제1차관은 7일 안양시 만안구 월곶~판교 복선전철 6공구 현장을 찾아 지하안전대책과 혹서기 온열질환 예방 대책을 점검하고, 안전을 우려하는 현장 목소리를 적극 반영해 철저한 관리에 나설 것을 주문했다.이날 방문한 공구는 총 연장 3.14km 규모로, 이 중 2.9km가 터널 구간이며 환기구 1개소, 정거장 1개소가 포함돼 있다....

이상경 국토부 차관 “건설현장 지하안전·폭염 대비 철저”

국토교통부 이상경 제1차관은 7일 안양시 만안구 월곶~판교 복선전철 6공구 현장을 찾아 지하안전대책과 혹서기 온열질환 예방 대책을 점검하고, 안전을 우려하는 현장 목소리를 적극 반영해 철저한 관리에 나설 것을 주문했다.이날 방문한 공구는 총 연장 3.14km 규모로, 이 중 2.9km가 터널 구간이며 환기구 1개소, 정거장 1개소가 포함돼 있다....

중소기업부, 관세 현안·수출 애로 해소 위한 정책현장투어 실시

중소벤처기업부(장관 한성숙, 이하 중기부)는 8월 6일 중소기업 분야 정책현장투어 두 번째 행선지로 경기도 소재 `실리콘투` 물류센터를 방문해 수출 중소기업 관계자들과 간담회를 개최하고 현장 애로사항을 청취했다.이번 정책현장투어는 중기부 장관이 주요 정책 영역과 밀접한 현장을 직접 찾아가 현장의 목소리를 정책으로 담아내기 .

중소기업부, 관세 현안·수출 애로 해소 위한 정책현장투어 실시

중소벤처기업부(장관 한성숙, 이하 중기부)는 8월 6일 중소기업 분야 정책현장투어 두 번째 행선지로 경기도 소재 `실리콘투` 물류센터를 방문해 수출 중소기업 관계자들과 간담회를 개최하고 현장 애로사항을 청취했다.이번 정책현장투어는 중기부 장관이 주요 정책 영역과 밀접한 현장을 직접 찾아가 현장의 목소리를 정책으로 담아내기 .